Стебель состоит из. Стебель. Строение стебля. Стебель: его строение и значение

Внешнее строение стебля. Стебель - это осевая часть побега. Стебель слагается из узлов и междоузлий. В зависимости от степени вытянутости междоузлий стебель может быть удлиненным или укороченным. Так, у подсолничника, кукурузы, астр, гладиолуса стебель удлиненный. А у подорожника , одуванчика, маргаритки, примулы, эхеверии, сенполии стебель укороченный.

На поперечном разрезе видно, что стебель чаще всего имеет округлую форму. Но он может быть и трехгранным (у осоки ), и четырехгранным (у крапивы ) или иметь другую форму.

Внутреннее строение стебля. Рассмотрим внутреннее строение стебля на поперечном разрезе. Снаружи стебель защищен покровными тканями. У молодых стеблей весной клетки покровной ткани покрыты тонкой кожицей . У многолетних растений к концу первого года жизни кожица замещается многослойной пробкой , состоящей из мертвых клеток, заполненных воздухом. Для дыхания в кожице (у молодых побегов) имеются устьица, а позже образуются чечевички - крупные, рыхло расположенные клетки с большими межклетниками.

К покровной ткани прилегает кора , образованная разными тканями. Наружная часть коры представлена слоями клеток механической ткани с утолщенными оболочками и тонкостенных клеток основной ткани. Внутренняя часть коры образована клетками проводящей ткани и называется лубом .

В состав луба входят ситовидные трубки , по которым идет нисходящий ток: органические вещества передвигаются от листьев. Ситовидные трубки состоят из клеток, соединенных концами в длинную трубку. Между соседними клетками имеются мелкие отверстия. Через них, как через сито, передвигаются органические вещества, образующиеся в листьях.

Ситовидные трубки остаются живыми недолго, чаще 2-3 года, изредка - 10-15 лет. На смену им постоянно образуются новые. Ситовидные трубки составляют небольшую часть в лубе и обычно собраны в пучки. Кроме этих пучков в лубе имеются клетки механической ткани, главным образом в виде лубяных волокон , и клетки основной ткани.

К центру от луба в стебле расположена другая проводящая ткань - древесина .

Древесина образована разными по форме и величине клетками и состоит из сосудов (трахей), трахеид и древесных волокон . По ним идет восходящий ток: вода с растворенными в ней веществами передвигается от корней к листьям.

В центре стебля лежит толстый слой рыхлых клеток основной ткани, в которых откладываются запасы питательных веществ, - это сердцевина .

У некоторых растений (георгина, тюльпан, огурец, бамбук ) сердцевина занята воздушной полостью.

Между древесиной и лубом у двудольных растений находится тонкий слой клеток образовательной ткани - камбий . В результате деления клеток камбия увеличивается (растет) толщина стебля. Клетки камбия делятся вдоль своей оси. Одна из дочерних появляющихся клеток отходит к древесине, а другая - к лубу. Прирост особенно заметен в древесине. Деление клеток камбия зависит от сезонного ритма - весной и летом происходит активно (образуются крупные клетки), осенью замедляется (образуются мелкие клетки), а зимой останавливается. В итоге образуется годичный прирост древесины, хорошо заметный у многих деревьев, называемый годичным кольцом . По числу годичных колец можно подсчитать возраст побега и дерева в целом.

Ширина годичных колец у древесных растений зависит от условий окружающей среды. Так, в холодном климате, на болотных почвах величина годичных колец древесины очень мала. В благоприятных климатических условиях, на богатых почвах толщина годичных колец увеличивается. Сопоставляя чередование широких и узких годичных колец у ствола, можно определить, в каких условиях жило растение, а также установить колебания погодных условий за многие годы.

Функции стебля. В жизни растений стебель выполняет разные функции. Он проводит воду с растворами минеральных солей от корня к листьям и отводит образующиеся в них органические вещества. Проводящая - главная функция стебля.

Стебель служит опорой растению, он держит на себе тяжесть находящихся на нем листьев, цветков и плодов. Опорная - другая важная функция стебля.

В стебле могут откладываться запасные питательные вещества. В этом проявляется запасающая функция стебля.

С помощью стебля побег выносит свои листья и почки к свету в ходе роста растения. В этом проявляются важная осевая функция стебля и функция роста.

Все эти функции стебель выполняет посредством проводящих, механических и запасающих образовательных тканей.

Интерактивный урок-тренажёр. (Выполните все задания урока)

Стебель - важная часть побега. Он выполняет различные функции: осевую, проводящую, опорную, запасающую. Внешнее и внутреннее строение стебля обусловлено теми функциями, которые стебель выполняет в жизни растения. По древесине стебля идет восходящий ток, а по лубу - нисходящий ток. Посредством деления клеток камбия стебель растет в толщину. По годичным кольцам можно определить возраст растения и условия, в которых оно произрастало.

Стебель представляет собой ось побега, состоящую из узлов и междоузлий. Основные функции стебля – опорная (несущая) и проводящая. Стебель осуществляет связь между корнями и листьями. В многолетних стеблях обычно откладываются запасные питательные вещества. Молодые стебли, имеющие под эпидермой хлоренхиму, активно участвуют в фотосинтезе.

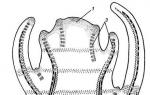

Стебель обычно имеет цилиндрическую форму и характеризуется радиальной симметрией в расположении тканей. Однако в поперечном сечении он может быть не только округлым , но и угловатым – трех- , четырех- или многогранным , ребристым , бороздчатым , иногда совершенно плоским, сплюснутым , или несущим выступающие плоские ребра - крылатым (рис. 4.27).

Рис. 4.27. Типы стеблей по форме поперечного сечения : 1 – округлый; 2 – сплюснутый; 3 – трехгранный; 4 – четырехгранный; 5 – многогранный; 6 – ребристый; 7 – бороздчатый; 8, 9 – крылатые.

Стебли древесных и травянистых растений резко различаются по продолжительности жизни. Надземные побеги трав сезонного климата живут, как правило, один год; продолжительность жизни побегов определяется продолжительностью жизни стебля. У древесных растений стебель существует много лет.

Анатомическое строение стебля соответствует его главным функциям. В стебле развита сложная система проводящих тканей, которая связывает в единое целое все органы растения; наличие механических тканей обеспечивает выполнение опорной функции. Стебель, как и в целом побег, представляет собой «открытую» систему роста, он длительное время нарастает и на нем возникают новые органы.

Ткани стебля образуются в результате деятельности сложной системы меристем: верхушечных, боковых и вставочных (рис. 4.28). Первичная структура складывается в результате работы первичных меристем. Инициальные клетки апикальной меристемы сосредоточены в конусе нарастания побега. На апексе побега с правильной периодичностью возникают листовые зачатки, что приводит к раннему вычленению узлов, а развитие междоузлий запаздывает. Часто рост междоузлий и развитие в них постоянных тканей продолжаются длительное время за счет работы остаточных интеркалярных меристем, которые сохраняются у оснований молодых междоузлий. Хорошим примером такого интеркалярного (вставочного) роста может служить стебель злаков, у которого апикальная меристема очень рано расходуется на образование соцветия, и быстрое вытягивание побега обязано именно вставочному росту.

Рис. 4.28. Схема распределения меристем в стебле : 1 – апикальная меристема; 2 – интеркалярная меристема; 3 – прокамбий; 4 – камбий.

Самый наружный слой клеток апекса становится протодермой , из которой развивается эпидерма – покровная ткань будущего листа и стебля. На уровне первых листовых бугорков в апикальной меристеме обозначаются тяжи более узких и длинных клеток – это прокамбий , дающий начало первичным проводящим тканям. Прокамбий может возникнуть в виде отдельных пучков или сплошного кольца. По мере дальнейшего роста прокамбий распространяется как в растущий листовой зачаток, так и в стебель, образуя основу будущей проводящей системы побега, связывающей листья и стебли. Остальная часть апекса занята основной меристемой , из которой в дальнейшем формируются паренхимные запасающие и ассимилирующие ткани, а также первичные механические ткани. Основная меристема, находящаяся между протодермой и прокамбием, превращается в первичную кору стебля, а из основной меристемы, располагающейся в центре, образуется сердцевина.

Первичная структура стебля у споровых и однодольных растений сохраняется в течение всей жизни. У голосеменных и двудольных внутри прокамбия возникает камбий , который откладывает вторичные проводящие ткани, что приводит к вторичному утолщению стебля.

Первичное строение стебля. В стебле, имеющем первичное строение, как и в корне, различают покровную ткань , первичную кору и стелу (осевой , или центральный цилиндр ) (рис. 4.29).

Покровной тканью является эпидерма типичного строения. В состав первичной коры входит основная паренхима, а также механические, выделительные и некоторые другие ткани. Из механических тканей чаще встречается колленхима , она образует либо сплошной цилиндр, либо имеет вид отдельных тяжей, располагающихся обычно вдоль выступов – ребер стебля (рис. 4.29 ). Сразу под колленхимой или эпидермой, если колленхима отсутствует, в условиях, благоприятных для фотосинтеза, располагается хлоренхима . Она может образовывать с колленхимой или склеренхимой чередующиеся полосы, проходящие вдоль стебля. Граница между корой и стелой выражена гораздо менее четко, нежели в корне, так как внутренний слой коры – эндодерма – не имеет характерных признаков, присущих эндодерме корня. Нередко в нем откладываются крахмальные зерна, играющие, по-видимому, роль статолитов, подобно крахмальным зернам корневого чехлика. Поэтому эндодерму в стебле называют крахмалоносным влагалищем . Эндодерма типичного для корня строения иногда развивается в корневищах однодольных растений (ландыш) (рис. 4.48).

Рис. 4.29. Поперечный срез стебля подмаренника мягкого (первичное строение): 1 – общая схема; 2 – часть среза при большем увеличении; ВП – воздушная полость; Колл – колленхима; Кс – ксилема; С – сердцевина; Ф - флоэма; Хл – хлоренхима; Эн – эндодерма (крахмалоносное влагалище); Эп – эпидерма.

Наиболее сложное строение имеет стела . У голосеменных и двудольных растений первичные проводящие ткани чаще всего разделены на проводящие пучки, которые на поперечном срезе располагаются в виде кольца; между пучками находятся клетки паренхимы, которые составляют первичные сердцевинные лучи . Иногда разделение на пучки неотчетливо или совсем незаметно (рис. 4.29) . Первичная ксилема лежит рядом с сердцевиной, а первичная флоэма – кнаружи от ксилемы, рядом с корой. Флоэма и ксилема в стебле развиваются навстречу друг другу. Кроме наружной флоэмы, иногда возникает и внутренняя, которая находится между ксилемой и сердцевиной. Внутренняя флоэма может входить в состав пучков (тыква), располагается в виде самостоятельных тяжей (томат) или же образует сплошной слой (олеандр).

Наружная часть стелы носит название перицикла . Перицикл может быть представлен клетками основной паренхимы и склеренхимными волокнами. Волокна образуют сплошной слой или собраны около проводящих пучков; в последнем случае говорят о сосудисто-волокнистых пучках. Природа склеренхимы, возникающей между корой стебля и проводящими элементами флоэмы, остается не вполне ясной. Доказано, что она не всегда имеет перициклическое происхождение, во многих случаях волокна формируются в первичной флоэме (рис. 4.36).

Внутрь от проводящих тканей располагается сердцевина , состоящая из неспециализированной паренхимы. Иногда в ней откладываются запасные вещества, или могут быть рассеяны идиобласты с таннидами, слизями и др. Часто в сердцевине образуется воздушная полость. Периферическая часть сердцевины, примыкающая к ксилеме, состоит из более мелких и плотно расположенных клеток и называется перимедуллярной зоной .

Характерной особенностью стебля является расположение механических тканей на периферии органа и их отсутствие в центре. Это связано с тем, что стебель, в отличие от корня, развивается в воздушной среде и испытывает в основном динамические нагрузки (порывы ветра, удары дождевых капель, вытаптывание животными и т.д.). Поэтому стебель имеет конструкцию полой упругой пружины, способной возвращаться в исходное состояние после снятия нагрузки. Корню, окруженному почвой, не грозит опасность изгиба и излома. Корень «заякоривает» растение в почве и противодействует напряжениям, стремящимся выдернуть его. Соответственно этому механические элементы размещены в самом центре корня.

У однодольных растений отсутствует камбий, и первичное строение сохраняется в течение всей жизни. Характерной особенностью стеблей однодольных является всегда пучковое строение, причем закрытые проводящие пучки располагаются без видимого порядка по всему поперечному сечению (рис. 4.30 ).

Рис. 4.30. Строение стебля однодольного растения (кукуруза): А – поперечный срез; Б – общая схема; 1 – эпидерма; 2 – склеренхима; 3 – закрытые коллатеральные пучки; 4 – основная паренхима.

К основным типам строения стебля однодольных относят стебель, не имеющий полости, (рис. 4.30)

и стебель с одной большой центральной полостью (соломина злаков) (рис. 4.31

). В последнем случае пучки располагаются по периферии органа. Высокая прочность стебля достигается обильным развитием склеренхимы. Первичная кора у однодольных часто не выражена.

Рис. 4.31. Схема строения соломины ржи : п – паренхима; п. п. – закрытые коллатеральные проводящие пучки; скл – склеренхима; у – устьице; х. т. – хлорофиллоносная ткань; эп – эпидерма.

Наряду с коллатеральными проводящими пучками (рис. 4.32 ), в стеблях однодольных растений довольно обычны концентрические амфивазальные (центрофлоэмные) пучки (рис. 4.33).

Рис. 4.32. Закрытый коллатеральный пучок стебля кукурузы : а – первичная флоэма; б – первичная ксилема; в – ситовидная пластинка; г – склеренхимная обкладка; д – основная паренхима стебля, окружающая пучок.

Стебли однодольных могут достигать значительной толщины за счет первичного утолщения - деления и растяжения клеток апикальной меристемы и тех первичных тканей, которые из нее возникают (пальмы). У некоторых древесных однодольных (драцены, юкки, алоэ) отмечено вторичное утолщение стеблей, которое происходит иначе, чем у двудольных (рис. 4.33 ).

Рис. 4.33. Строение стебля драцены в зоне вторичного утолщения: з. п. п. – закладывающийся проводящий пучок; кр – кристаллы оксалата кальция; кс – ксилема; кц. п. – концентрический пучок; м. з. – меристематическая зона; одр. п. – одревесневшая паренхима; п. п. к. – паренхима первичной коры; рф – рафиды в поперечном разрезе; фл – флоэма.

На периферии стебля сохраняется зона клеток меристемы (зона вторичного утолщения). Большинство клеток, откладываемых меристемой внутрь, превращается в клетки основной паренхимы, часть дифференцируется в закрытые проводящие пучки. Клетки, откладываемые наружу, образуют покровную ткань, сходную с перидермой.

Рассмотренное вторичное утолщение служит подтверждением закона необратимости эволюционного процесса: однодольные произошли от предков, обладавших нормальным камбиальным утолщением, но, потеряв камбий, уже не смогли восстановить его вновь.

Вторичное строение стебля. У большинства двудольных и голосеменных растений довольно рано возникают вторичные изменения анатомической структуры стебля. Они связаны, главным образом, с активностью боковой вторичной меристемы – камбия и, отчасти, - другой вторичной меристемы – феллогена .

Камбий возникает из остатков прокамбия, на границе первичных ксилемы и флоэмы. Он состоит из тонкостенных клеток, заостренных на концах и вытянутых вдоль оси стебля (рис. 4.34 ). Плоские широкие стороны каждой клетки обращены внутрь, в сторону ксилемы, и наружу, в сторону флоэмы. Деление клетки происходит тангенциально, т. е. параллельно плоским сторонам. После каждого деления одна из дочерних клеток остается в составе инициалей, другая может еще разделиться два-три раза, но судьба ее производных предрешена. Если они расположены внутрь от инициальной клетки, то превращаются в элементы ксилемы, если наружу, то в элементы флоэмы. Обычно внутрь откладывается большее число производных, чем наружу, и ксилема нарастает быстрее флоэмы. Поскольку дифференциация производных камбия происходит не сразу, формируется камбиальная зона , в составе которой имеется только один слой инициалей, способных сохранять свою активность очень долго.

Рис. 4.34. Схема строения и работы камбия : 1 – форма инициальной веретеновидной клетки камбия; 2 – порядок двустороннего отложения элементов (а ….е ); К – инициальная клетка камбия (пунктиром показана плоскость следующего деления).

Вторичную ксилему называют древесиной , а вторичную флоэму – лубом . По мере утолщения стебля камбиальный слой растягивается, поэтому время от времени инициальные клетки делятся радиально, увеличивая общую поверхность камбиального слоя.

Кроме сильно вытянутых (веретеновидных ) клеток, камбий содержит группы коротких (лучевых ) инициальных клеток, дающих начало лубодревесинным , или вторичным сердцевинным лучам .

В районах с выраженным сезонным климатом в деятельности камбия наблюдаются периоды покоя, совпадающие с зимним понижением температуры или с засушливым периодом.

Возникновение камбия и интенсивность его работы неодинаковы у разных растений.

Камбий может возникать с самого начала как непрерывное кольцо в сплошном слое прокамбия и затем длительно откладывать сплошные слои вторичных проводящих тканей (рис. 4.35 ). В этом случае формируется непучковое строение стебля. Проводящие ткани имеют вид полых цилиндров, вставленных один в другой.

Рис. 4.35.Стебель липы на поперечном срезе (II) и схема строения на разных уровнях (I): А – срез на уровне появления прокамбия; Б – срез на уровне появления камбия; В – срез на уровне сформированной структуры; 1 – остатки эпидермы; 2 – перидерма; 3 – колленхима; 4 – паренхима; 5 – эндодерма (3 – 5 – первичная кора); 6 – вторичная флоэма; 7 – первичный сердцевинный луч; 8 – камбий; 9 – годичные кольца; 10 – вторичная ксилема; 11 – первичная ксилема; 12 – перимедуллярная зона; 13 – сердцевина.

У других растений в прокамбиальных пучках сначала возникает пучковый камбий. Затем между разобщенными прослойками пучкового камбия возникают перемычки межпучкового камбия, после чего образовавшийся непрерывный камбиальный слой откладывает сплошные слои вторичных тканей. При этом также формируется непучковое строение органа. Непучковый тип строения, прежде всего, характерен для многолетних, длительно утолщающихся стеблей деревьев и кустарников, но встречается и у травянистых растений (рис. 4.36).

Рис. 4.36. Поперечный срез стебля льна (непучковое строение): 1 – эпидерма; 2 – паренхима первичной коры; 3 – эндодерма; 4 – первичные лубяные волокна; 5 – флоэма; 6 – камбий; 7 – вторичная ксилема; 8 – первичная ксилема; 9 – сердцевинный луч; 10 – паренхима сердцевины; 11 – воздушная полость.

В стеблях травянистых двудольных растений камбий функционирует непродолжительное время. Как правило, вторичные проводящие ткани образуются только за счет пучкового камбия, и стебель сохраняет в течение всей жизни пучковое строение (рис. 4.37 ). Межпучковый камбий образует только механические элементы, составляющие в совокупности с пучками трубчатую скелетную конструкцию, или тонкостенную паренхиму, неотличимую от паренхимы коры и сердцевины (рис. 4.37 ).

Рис. 4.37. Стебель кирказона на поперечном срезе (Б) и схема строения на разных уровнях (А): 1 – эпидерма; 2 – колленхима; 3 – паренхима первичной коры; 4 – эндодерма; 5 – склеренхима перицикла; 6 – флоэма; 7 – пучковый камбий; 8 – межпучковый камбий; 9 – ксилема; 10 – сердцевинный луч; 11 – сердцевина.

Стебли некоторых травянистых двудольных имеют так называемое переходное строение от пучкового к непучковому типу (рис. 4.38 ). В этом случае первоначально формируются проводящие пучки, и функционирует только пучковый камбий. Межпучковый камбий возникает позднее и начинает откладывать элементы новых проводящих пучков: ксилему внутрь от камбия и флоэму кнаружи. Постепенно новые и старые пучки разрастаются и сливаются в сплошной слой проводящих тканей.

Рис. 4.38. Стебель подсолнечника на поперечном срезе (II) и схема строения на разных уровнях (I) : А – срез на уровне появления прокамбия; Б – срез на уровне появления камбия; В – срез на уровне сформированной структуры: 1 – эпидерма; 2 – колленхима; 3 – паренхима первичной коры; 4 – эндодерма (крахмалоносное влагалище); 5 – склеренхима; 6 – флоэма; 7 – ксилема; 8 – пучковый камбий; 9 – межпучковый камбий; 10 – пучок из межпучкового камбия; 11 – паренхима сердцевины.

При пучковом типе строения у двудольных растений проводящие пучки всегда открытые, чаще коллатеральные (рис. 4.37, рис. 4.38 ), у некоторых растений (тыква, огурец) – биколлатеральные (рис. 4.39) ; располагаются пучки на поперечном срезе, в отличие от однодольных, по кругу (кольцом).

Рис. 4.39. Фрагмент поперечного среза стебля тыквы : а – эпидерма; б – колленхима; в – паренхима первичной коры; г – эндодерма; д – склеренхима перицикла; е – первичная флоэма; ж – вторичная флоэма; з – камбиальная зона; и – вторичная ксилема; к - первичная ксилема.

Очень редко у двудольных растений с тонким слабым стеблем камбий вообще не образуется, и проводящие пучки, состоящие из первичных проводящих тканей, включены в однородную первичную паренхиму (рис. 4.40).

Рис. 4.40. Стебель лютика на поперечном срезе (II) и схема строения на разных уровнях (I ): 1 – эпидерма; 2 – первичная кора (хлоренхима и аэренхима); 3 – коллатеральный закрытый пучок; 4 – паренхима сердцевины.

У древесных двудольных и хвойных растений камбиальное утолщение продолжается долгие годы. Секвойя образует ствол толщиной свыше10 м.

Центр ствола занят вторичной ксилемой (древесиной), составляющей около 0,9 всего объема органа (рис. 4.41 ). На поверхности древесины находится тончайший слой камбия, а кнаружи от него – вторичная кора . В состав вторичной коры входят: вторичная флоэма (луб), остатки первичной флоэмы и первичной коры, а также перидерма, сменившая эпидерму в качестве покровной ткани. Позднее первичные ткани становятся совершенно неразличимыми, а из наружных слоев вторичной коры формируется третичная покровная ткань – корка. Мертвую корку часто называют наружной корой , а живую часть коры между камбием и самым внутренним слоем феллогена – внутренней корой .

Рис. 4.41.Схема строения ствола дуба (темная зона в центре – ядро, светлая часть древесины - заболонь).

Массовый транспорт веществ в стволе идет по молодым слоям луба и древесины, расположенным около камбия. Луб обычно теряет способность к транспорту через год (после перезимовывания), древесина – через несколько лет. На смену стареющим тканям камбий откладывает новые слои, поэтому вблизи камбия всегда сохраняется тонкий слой живых жизнедеятельных тканей. Основная масса ствола состоит из мертвых клеток и не принимает непосредственного участия в транспорте веществ. Тем не менее, отмершие ткани имеют громадное значение: древесина поддерживает колоссальную тяжесть кроны, а мертвые ткани коры защищают внутренние живые ткани.

Вторичные проводящие ткани имеют сложное строение и образованы различными типами клеток. В состав древесины двудольных растений входят следующие основные элементы: сосуды , трахеиды , древесинные волокна (волокна либриформа ), клетки вертикальной (древесинной ) паренхимы (рис. 4.42 ), а также живые клетки древесинных лучей (лучевой, или древесной паренхимы ) (рис. 4.43).

Рис. 4.42. Элементы, входящие в состав вертикальной системы древесины: 1 – членик сосуда; 2, 3 – трахеиды; 4 – древесинное волокно (волокно либриформа); 5 – тяж древесинной паренхимы.

Главная масса древесины составлена клетками, лишенными живого содержимого (сосуды, трахеиды, волокна). Среди них распределены живые элементы лучевой и вертикальной паренхимы, образующие связную систему, по которой передвигаются запасные вещества. В этих же живых клетках откладываются запасные вещества, которые весной превращаются в сахара и с водным током поднимаются по водопроводящим элементам древесины вверх, к молодым, энергично растущим побегам. Установлено, что хотя водопроводящими элементами являются не имеющие в зрелом состоянии протопластов сосуды и трахеиды, они могут выполнять свою функцию лишь до тех пор, пока в древесине содержатся живые элементы.

Рис. 4.43. Строение древесины липы на поперечном (А) и радиальном (Б) срезах: 1 – сосуды; 2 – трахеиды; 3 – древесинная паренхима; 4 – древесинные волокна (волокна либриформа); 5 – древесинный луч; 6 – окаймленная пора.

Горизонтальные ленточки древесинных лучей образуются лучевыми инициалями камбия. Так как соседние лучи не параллельны, а расходятся по радиусам, то при утолщении ствола наружные участки лучей удаляются друг от друга. Увеличение расстояния между ними ухудшает деятельность тех клеток, которые оказываются слишком удаленными от лучей. Поэтому время от времени между старыми лучами появляются новые.

Все элементы расположены в древесине строго упорядоченно. Камбий работает с определенной ритмичностью, зависящей от сезонов года. Наивысшей активностью камбий обладает весной, когда растут молодые побеги и развертываются листья. В это время камбий откладывает преимущественно водопроводящие элементы с широкими полостями и тонкими стенками. Летом активность камбия снижается. Он откладывает преимущественно узкие элементы с толстыми стенками (волокна и толстостенные трахеиды). К осени камбий совсем прекращает работу.

После осенне-зимнего периода покоя работа камбия возобновляется следующей весной. Так как переход от весенней (ранней) древесины к летней (поздней) древесине постепенный, а от летней к весенней – резкий, внезапный, то в древесине возникают годичные слои с отчетливыми границами. На поперечном срезе эти слои видны как годичные кольца (рис. 4.35 ).

По числу годичных слоев можно установить возраст побега. Однако многие деревья, растущие в бессезонном климате влажных тропиков, не образуют заметных годичных слоев. В районах умеренного климата годичные слои в неблагоприятных условиях могут не возникать или удваиваться, например в тех случаях, когда листья уничтожались вредителями и затем отрастали вновь.

На ширину годичных слоев влияют условия произрастания и погодные условия. В благоприятные годы образуются широкие слои, а в неблагоприятные – узкие. Сопоставляя чередование слоев в образцах древесины, можно вычертить график, отражающий колебания погодных условий за многие века.

Возрастные изменения, приводящие к отмиранию живых элементов древесины, включают морфологические изменения и образование ряда веществ. У ряда растений образуются тилы . Тила представляет собой вырост живой клетки, внедрившейся через пору в полость сосуда (рис. 4.44 ). Тилы закупоривают сосуды и прекращают передвижение по ним веществ. Часто стенки тил сильно утолщаются, а внутри накапливаются смолы и дубильные вещества, препятствующие деятельности грибов – разрушителей древесины. Тилы могут выполнять также запасающую функцию.

Рис. 4.44. Сосуд, заполненный тилами.

Молодую древесину, лежащую около камбия, называют заболонной или просто зaболонью . Внутрь от заболони расположена древесина, которая имеет меньшую влажность и, по-видимому, почти не принимает участия в проведении воды. Если эта древесина по виду не отличается от заболони, ее называют спелой . Соответственно, деревья, имеющие спелую древесину (осина, бук, ель, груша), называют спелодревесными. У ряда других растений (сосна, дуб, ясень, вяз) внутренняя древесина (ядро ) имеет более темный по сравнению с заболонью цвет за счет образования дубильных, красящих и смолистых веществ (рис. 4.41). Такие древесины называют ядровыми .

Особенности анатомического строения древесины определяют ее технологические и декоративные свойства.

Наличие сосудов – важнейший отличительный признак древесины покрытосеменных растений. У споровых и голосеменных водопроводящие элементы представлены только трахеидами.

У хвойных растений основную массу древесины составляют трахеиды (рис. 4.45 ). Они располагаются правильными радиальными рядами, каждый ряд отложен одной клеткой камбия. Ранняя древесина представлена широкопросветными тонкостенными трахеидами с хорошо выраженными окаймленными порами на радиальных стенках. Эти трахеиды выполняют преимущественно водопроводящую функцию. В поздней древесине трахеиды имеют толстые стенки и узкие полости, они выполняют преимущественно механическую функцию. Между годичными слоями граница очень резкая.

Рис. 4.45. Схема строения древесины хвойного растения : 1 – ранняя древесина; 2 - поздняя древесина; 3 – луч; 4 – окаймленные поры; 5 – граница годичного кольца.

Среди трахеид проходят лучи. Каждый луч представляет собой ленточку, проходящую радиально из древесины сквозь камбий в кору. Древесинный луч составлен клетками двух типов. Верхний и нижний ярусы луча состоят из мертвых клеток, вытянутых вдоль луча. На их стенках имеются мелкие окаймленные поры. Эти клетки называются лучевыми трахеидами . Их функция – проведение воды в радиальном направлении. Клетки луча, расположенные в среднем ярусе, остаются живыми, по ним в радиальном направлении передвигаются пластические вещества.

У многих хвойных в древесине имеется целая система вертикальных и горизонтальных смоляных каналов схизогенного типа. Полости каналов заполнены смолой, которая при повреждении вытекает наружу, ее летучие фракции испаряются, смола затвердевает и закрывает рану.

В целом, древесина покрытосеменных растений имеет значительно более сложную и разнообразную структуру, чем древесина голосеменных. Показано, что по стволам лиственных древесных растений вода поднимается гораздо быстрее, чем по стволам хвойных. Полагают, что структурная эволюция древесины была одной из причин быстрого расцвета покрытосеменных и расселения их на обширных пространствах и в различных условиях обитания.

Вторичный луб, подобно древесине, состоит из элементов двух систем – вертикальной и горизонтальной (радиальной). К вертикальной системе принадлежат ситовидные трубки с сопровождающими клетками , вертикальные тяжи лубяной паренхимы и лубяные волокна . Горизонтальные элементы представлены лубяными лучами (рис. 4.46).

Лубяные волокна чаще всего залегают в виде прослоек так называемого твердого луба, между которыми находятся живые тонкостенные элементы мягкого луба. В состав мягкого луба входят ситовидные элементы с сопровождающими клетками и лубяная паренхима.

Рис. 4.46. Строение вторичного луба винограда : А – продольный тангенциальный срез; Б – поперечный срез; 1 – сердцевинный луч; 2 – ситовидная трубка; 3 – сопровождающая клетка; 4 – камбий; 5 – древесина; 6 – лубяные волокна (твердый луб); 7 – мягкий луб.

У хвойных растений нет ситовидных трубок с сопровождающими клетками, транспорт ассимилятов осуществляют более примитивные проводящие элементы - ситовидные клетки , обладающие в зрелом состоянии ядрами.

На судьбу вторичного луба сильное влияние оказывает увеличение толщины ствола. По мере увеличения массы древесины кора отодвигается от центра и при этом испытывает деформацию в двух направлениях – растягивается по окружности и сдавливается в радиальном направлении. Сжатие луба в радиальном направлении приводит к тому, что он быстро теряет способность к проведению ассимилятов. Ситовидные элементы сдавливаются и отмирают. Лишь у некоторых деревьев они способны функционировать несколько лет (липа). Зона коры, проводящая вещества в вертикальном направлении, таким образом, ничтожно мала – около 1 мм. Часть паренхимных клеток луба может превращаться в толстостенные склереиды, что повышает прочность коры.

Во избежание разрывов при растягивании в тангенциальном направлении тонкостенные живые клетки первичных сердцевинных лучей подвергаются дилатации (разрастаются). Такие лучи имеют вид треугольников, обращенных вершинами к камбию (рис. 4.35 ).

Строение корневищ. Корневище представляет собой видоизмененный подземный побег, и, в целом, анатомическая структура корневища соответствует структуре надземного стебля данного растения. К особенностям строения корневищ можно отнести слабое развитие или полное отсутствие механических тканей и большое количество запасающей паренхимы. Эти особенности объясняются запасающей функцией корневища и тем, что, в отличие от ортотропного стебля, ему не нужно поддерживать в пространстве боковые побеги и листья. Поскольку запасающая паренхима располагается обычно в сердцевине и в первичной коре, последняя в корневищах развита, как правило, лучше, чем в надземных стеблях соответствующих растений.

Корневища однодольных растений, также как и стебли, имеют всегда пучковое строение. Пучки разбросаны по всему поперечному сечению, они закрытые, коллатеральные (рис. 4.47 ) и (или) амфивазальные (центрофлоэмные) (рис. 4.48). Концентрические проводящие пучки в корневищах встречаются чаще, чем в надземных стеблях.

Рис. 4.47. Поперечный срез корневища купены : 1 – эпидерма; 2 – закрытые коллатеральные пучки; 3 – запасающая паренхима.

Рис. 4.48. Фрагмент поперечного среза корневища ландыша : 1 – паренхима первичной коры; 2 – эндодерма; 3 – перицикл; 4 – флоэма; 5 – ксилема; 6 – коллатеральный пучок; 7 – паренхима; 8 – концентрический амфивазальный пучок.

Корневища двудольных растений могут иметь как пучковое (рис. 4.49 ), так и непучковое строение (рис. 4.50 ). Пучки открытые, как правило, коллатеральные, располагаются на поперечном срезе по окружности.

Рис. 4.49. Схема поперечного среза корневища валерианы : 1 – придаточный корень; 2 – перидерма; 3 – открытые коллатеральные пучки; 4 – первичная кора.

Рис. 4.50. Схема поперечного среза корневища синюхи (непучковое строение).

Покровной тканью на молодых участках служит эпидерма, на старых участках корневищ эпидерма сменяется перидермой. От корня корневище всегда можно отличить по присутствию в центре основной ткани – сердцевины (центр корня занят ксилемой).

Лист

Лист – боковая структурная часть побега, выполняющая функции фотосинтеза, газообмена и транспирации. Первые листовые органы семенных растений – семядоли зародыша. Все последующие листья возникают экзогенно на апексе побега в виде бугорков или выступов – листовых зачатков, которые впоследствии развиваются в листья (рис. 4.17).

Листья, как правило, имеют плоскую форму и дорсовентральное (спинно-брюшное) строение, в отличие от цилиндрических и радиально-симметричных осевых органов – стебля и корня. У семенных растений листья имеют ограниченный рост, так как, в отличие от осевых органов, лист растет за счет вставочных меристем и не имеет собственного меристематического апекса. Достигнув определенных размеров, лист до конца жизни остается без изменений.

Лист, как правило, не производит никаких других органов. В редких случаях на листе могут образоваться придаточные почки и придаточные корни (бегонии, бриофиллум), но непосредственно на листе новый лист обычно не образуется. Сам же лист всегда располагается только на оси побега – стебле.

Плоская пластинчатая форма листа создает наибольшую поверхность на единицу объема тканей, что способствует лучшему выполнению основной функции типичного зеленого листа – фотосинтеза. Плоская форма делает лист двусторонним. В зависимости от ориентации по отношению к верхушке побега выделяют верхнюю и нижнюю стороны листа. Дорсовентральность листа заключается в том, что в типичном случае верхняя и нижняя стороны резко отличаются по анатомическому строению, по характеру жилок, опушению и даже по окраске. На нижней стороне жилки более выпуклые, лист опушен сильнее, окраска нижней стороны листа более бледная, а иногда имеет фиолетовый или красный оттенок за счет антоцианов.

Морфология листа. Основной частью листа является листовая пластинка . Нижнюю часть листа, сочлененную со стеблем, называют основанием листа. Довольно часто между основанием и пластинкой формируется стеблеподобный цилиндрический или полукруглый в сечении черешок листа (рис. 4.51, 1 ). В этом случае листья называют черешковыми , в отличие от сидячих листьев, не имеющих черешка (рис. 4.51, 2 ). Роль черешка, кроме опорной и проводящей, состоит в том, что он долго сохраняет способность к вставочному росту и может регулировать положение пластинки, изгибаясь по направлению к свету.

Основание листа может принимать различную форму. Иногда оно почти незаметно или имеет вид небольшого утолщения (листовая подушечка ), например у кислицы (рис. 4.51, 3 ). Часто основание разрастается, охватывая целиком узел и образуя трубку, называемую влагалищем листа (рис. 4.51, 4). Образование влагалища особенно характерно для однодольных, в частности для злаков, а из двудольных – для зонтичных. Влагалища защищают вставочные меристемы, находящиеся в основании междоузлий, и пазушные почки, сидящие над узлами.

Рис. 3.51. Части листа (схема ): 1 – черешковый лист; 2 – сидячий лист; 3 – лист с подушечкой в основании; 4 – влагалищные листья; 5 – лист со свободными прилистниками; 6 – лист с приросшими к черешку прилистниками; 7 – лист с пазушными прилистниками; Пл – пластинка; Ос – основание; Вл – влагалище; Пр – прилистники; Ч – черешок; ПП – пазушная почка; ИМ – интеркалярная (вставочная) меристема.

Часто основание листа дает парные боковые выросты – прилистники . Форма и размеры прилистников различны у разных растений (рис. 4.51, 5,6,7 ). У древесных растений прилистники обычно имеют вид пленчатых чешуевидных образований и играют защитную роль, составляя главную часть почечных покровов. При этом они недолговечны и опадают при развертывании почек, так что на взрослом побеге у вполне развитых листьев прилистники не обнаруживаются (береза, дуб, липа, черемуха). Иногда прилистники имеют зеленую окраску и функционируют наравне с пластинкой листа как фотосинтезирующие органы (многие бобовые и розоцветные).

Для всех представителей семейства гречишных характерно образование раструбов . Раструб образуется в результате слияния двух пазушных прилистников и охватывает стебель над узлом в виде короткой пленчатой трубки.

Главная часть ассимилирующего листа - его пластинка. Если у листа одна пластинка, его называют простым . У сложных листьев на одном черешке с общим основанием располагаются две, три или несколько обособленных пластинок, иногда с собственными черешочками . Отдельные пластинки носят название листочков сложного листа, а общую ось, несущую листочки, называют рахисом . В зависимости от расположения листочков на рахисе различают перисто - и пальчатосложные листья. У первых листочки располагаются двумя рядами по обе стороны рахиса, продолжающего черешок. У пальчатосложных листьев рахиса нет, и листочки отходят от верхушки черешка. Частный случай сложного листа – тройчатосложный (рис. 4.52; 4.53).

Рис. 4.52. Сложные листья (схема ): А – непарноперистосложный; Б – парноперистосложный; В – тройчатосложный; Г – пальчатосложный; Д – дважды парноперистосложный; Е – дважды непарноперистосложный; 1 – листочек; 2 – черешочек; 3 – рахис; 4 – черешок; 5 – прилистники; 6 – рахис второго порядка.

Процесс формирования сложного листа напоминает ветвление, которое может идти до второго-третьего порядка, и тогда образуются дважды и трижды перистосложные листья. Если рахис заканчивается непарным листочком, лист называется непарноперистосложным , если парой листочков – парноперистосложным (рис. 4.52 ).

Форма пластинок простых листьев и листочков сложных листьев очень разнообразна. По форме листьев можно различать виды и роды растений в природе.

Пластинка листа или листочка может быть цельной или расчлененной более или менее глубоко на лопасти , доли или сегменты , располагающиеся при этом перисто или пальчато . Различают перисто - и пальчатолопастные , перисто - и пальчатораздельные и перисто - и пальчаторассеченные листья (рис. 4.53). Встречаются дважды, трижды и многократно расчлененные листовые пластинки.

Рис. 4.53. Типы расчленения пластинки простого листа.

Формы цельных листовых пластинок и расчлененных листьев в общем очертании выделяют в зависимости от двух параметров: соотношения между длиной и шириной и того, в какой части пластинки находится ее наибольшая ширина (рис. 4.54).

Рис. 4.54. Обобщенная схема форм листьев.

Некоторые особые формы листовых пластинок приведены на рис. 4.55.

Рис. 4.55.Формы пластинок листьев : 1 – игольчатая; 2 – сердцевидная; 3 – почковидная; 4 – стреловидная; 5 – копьевидная; 6 – серповидная.

При описании также обращают внимание на форму верхушки, основания и края пластинки (рис. 4.56).

Рис. 4.56. Основные типы верхушек, оснований и края листовых пластинок : А – верхушки: 1 – острая; 2 – заостренная; 3 – тупая; 4 – округлая; 5 – усеченная; 6 - выемчатая; 7 – остроконечная; Б – основания: 1 – узкоклиновидное; 2 – клиновидное; 3 – ширококлиновидное; 4 – низбегающее; 5 – усеченное; 6 – округлое; 7 – выемчатое; 8 – сердцевидное; В – край листа: 1 – пильчатый; 2 – двоякопильчатый; 3 - зубчатый; 4 – городчатый; 5 – выемчатый; 6 – цельный.

Один из важных описательных признаков листа - характер жилкования (рис. 4.57 ). Жилкование – это система проводящих пучков и сопровождающих их тканей, посредством которых осуществляется транспорт веществ в листе. Наиболее примитивным является дихотомическое , или вильчатое жилкование, при котором жилки первого порядка на верхушке разделяются на две жилки второго порядка и т. д. (папоротники, гинкго двулопастный). У большинства хвойных в листе проходит одна или несколько жилок, не связанных между собой (простое жилкование).

Рис. 4.57. Основные типы жилкования листьев покрытосеменных растений : 1 – перистокраевое; 2 – перистопетлевидное; 3 – перистосетчатое; 4 – пальчатокраевое; 5 – пальчатопетлевидное; 6 – параллельное; 7 – пальчатосетчатое; 8 – дуговидное.

У однодольных жилки проходят вдоль листа, не сливаясь друг с другом или отчасти сливаясь близ верхушки. Между собой они соединяются сетью мелких поперечных жилок – аностомозов . В зависимости от особенностей прохождения жилок выделяют параллельное и дуговидное жилкования (рис. 4.57). При этом лист называют параллельнонервным и дугонервным .

У двудольных растений имеются два основных типа жилкования – перистое и пальчатое . У листьев с перистым жилкованием (перистонервный лист) имеется одна главная жилка, являющаяся продолжением черешка. Она проходит от основания пластинки к ее верхушке. От главной жилки под углом отходят боковые жилки первого порядка, от них жилки второго порядка и т. д. Пальчатонервный лист не имеет главной жилки. У листьев с пальчатым жилкованием от места сочленения черешка и пластинки отходят несколько пальцевидно расходящихся крупных жилок первого порядка. Если жилки первого порядка доходят до края пластинки, выделяют перисто - и пальчатокраевое (краебежное ) жилкования. Если боковые жилки образуют петли, сливаясь не доходя до края листа, выделяют перисто - и пальчатопетлевидное жилкования. Наконец, часто боковые жилки обильно ветвятся, образуя густую сеть аностомозирующих мелких жилок - перисто - и пальчатосетчатое жилкования (рис. 4.57). Мелкие жилки образуют замкнутые участки – ареолы .

Размеры, форма и степень рассеченности листьев, хотя и являются наследственными признаками вида, очень изменчивы и зависят также от условий обитания особей. Очень разнообразно опушение листьев. Растения засушливых местообитаний имеют более обильное опушение, чем растения, живущие в условиях влажного климата. Считается, что густой покров волосков удерживает молекулы водяного пара и тем самым снижает интенсивность транспирации.

Размеры листьев чаще всего колеблются в пределах от 3 до15 см. Самые крупные листья характерны для растений влажных тропических лесов, живущих в наиболее благоприятных условиях (древовидные папоротники, пальмы, бананы, дынное дерево). Очень крупными являются плавающие листья некоторых водных растений: кувшинок, лотосов. Самые крупные – листья амазонской кувшинки виктории королевской диаметром до 2 м.

Во флоре лесной умеренной зоны Европы относительно наиболее крупные листья у некоторых деревьев и кустарников лиственных лесов, которые так и называют широколиственными (дуб, липа, клен, ясень, бук, орех), а также у лесных трав, которые именуют широкотравьем (медуница, копытень, сныть). У этих крупнолистных растений преобладают листья цельные или слабо расчлененные, по очертанию они округлые, почковидные, широкояйцевидные, часто с сердцевидным основанием. В условиях более сухого и холодного климата Западной Сибири произрастают так называемые мелколиственные древесные растения с более мелкими листьями (береза, тополь, ольха, осина). Листья растений, выросших в условиях прямого и сильного освещения, обычно гораздо более мелкие и узкие по сравнению с родственными видами более тенистых и влажных местообитаний. Во флоре лугов и степей преобладают травы с листьями линейными, ланцетными, а также сильно рассеченными.

Анатомическое строение листа. Особенности строения листа определяются его главной функцией – фотосинтезом. Поэтому важнейшей частью листа является мезофилл , в котором сосредоточены хлоропласты, и происходит фотосинтез. Остальные ткани обеспечивают нормальную работу мезофилла. Эпидерма , покрывающая лист, регулирует газообмен и транспирацию. Система разветвленных проводящих пучков снабжает лист водой, необходимой для нормального протекания фотосинтеза, и обеспечивает отток ассимилятов. Наконец, механические ткани обеспечивают прочность листа.

Из всех органов лист в наибольшей степени связан с окружающей средой. Поэтому его строение гораздо сильнее, чем строение стебля или корня, отражает влияние изменчивых условий среды. Внешнее морфологическое разнообразие листьев сопровождается таким же разнообразием их анатомического строения.

Мезофилл занимает все пространство между верхней и нижней эпидермой, исключая проводящие и механические ткани. Клетки мезофилла довольно однородны, по форме чаще всего округлые или слегка вытянутые. Клеточные стенки остаются тонкими и неодревесневшими. Протопласт состоит из постенного слоя цитоплазмы с ядром и многочисленными хлоропластами. В центре клетки находится крупная вакуоль. Иногда стенки клеток образуют складки, которые увеличивают поверхность постенного слоя цитоплазмы и позволяют разместить большее число хлоропластов.

У большинства растений мезофилл дифференцирован на палисадную (столбчатую ) и губчатую ткани (рис. 4.58 ).

Клетки палисадного мезофилла, расположенного, как правило, под верхней эпидермой, вытянуты перпендикулярно поверхности листа и образуют один или несколько слоев. Клетки губчатого мезофилла соединены более рыхло, межклетные пространства здесь могут быть очень большими по сравнению с объемом самих клеток. Увеличение межклетных пространств часто достигается тем, что клетки губчатого мезофилла образуют выросты.

Палисадная ткань содержит примерно три четверти всех хлоропластов листа и выполняет главную работу по ассимиляции углекислого газа. Поэтому палисадная ткань располагается в наилучших условиях освещения, непосредственно под верхней эпидермой. Благодаря тому, что клетки вытянуты перпендикулярно поверхности листа, лучи света легче проникают вглубь мезофилла.

Через губчатый мезофилл происходит газообмен. Углекислый газ из атмосферы через устьица, расположенные главным образом в нижней эпидерме, проникает в большие межклетники губчатого мезофилла и свободно расходится внутри листа. Кислород, выделяемый при фотосинтезе, передвигается в обратном направлении и через устьица выходит в атмосферу. Расположение устьиц преимущественно на нижней стороне листа объясняется не только положением губчатого мезофилла. Потеря воды листом в процессе транспирации идет медленнее через устьица, расположенные в нижней эпидерме. Кроме того, главным источником углекислого газа в атмосфере является «почвенное дыхание», т. е. выделение СО 2 в результате дыхания многочисленных живых существ, населяющих почву.

Рис. 4.58. Объемное изображение части листовой пластинки : В – волокна; ВЭ – верхняя эпидерма; ГМ – губчатый мезофилл; ЖВ – железистый волосок; КВ – кроющий волосок; Колл – колленхима; Кс – ксилема; НЭ – нижняя эпидерма; ОК – обкладочные клетки пучка; ПМ – палисадный мезофилл; У – устьице; Ф – флоэма.

Толщина палисадной и губчатой ткани и число слоев клеток в них различны в зависимости от условий освещения. Даже в пределах одной особи листья, выросшие на свету (рис. 4.59), имеют более развитый столбчатый мезофилл, чем листья, выросшие в условиях затенения (рис. 4.60).

Рис. 4.59. Поперечный срез светового листа сирени.

Рис. 4.60. Поперечный срез теневого листа сирени.

У тенелюбивых лесных растений палисадный мезофилл состоит из одного слоя клеток, имеющих характерную форму широко раскрытых воронок (рис. 4.61 ). Крупные хлоропласты расположены в них так, что не затеняют друг друга. Губчатый мезофилл также состоит из одного – двух слоев. Наоборот, у растений открытых местообитаний палисадный мезофилл насчитывает несколько слоев клеток и имеет значительную общую толщину (рис. 4.62).

Рис. 4.61. Поперечный срез листа копытня : 1 – столбчатый мезофилл; 2 – губчатый мезофилл; 3 – кроющий волосок.

Листья, у которых палисадная ткань размещена на верхней стороне пластинки, а губчатая – на нижней, носят название дорсовентральных (рис. 4.58; 4.61; 4.62 ).

Рис. 4.62. Поперечный срез листа камелии : 1 – верхняя эпидерма; 2 – столбчатый мезофилл; 3 – губчатый мезофилл; 4 – клетка с друзой; 5 – склереида; 6 – проводящий пучок; 7 – нижняя эпидерма; 8 – устьице.

Если нижняя сторона листьев получает достаточно света, то и на ней образуется палисадный мезофилл (рис. 4.63 ). Листья с одинаковым мезофиллом на обеих сторонах называют изолатеральными .

Рис. 4.63. Поперечный срез листа эвкалипта : 1 – столбчатый мезофилл; 2 – губчатый мезофилл; 3 – друза.

Не у всех растений мезофилл дифференцирован на палисадную и губчатую ткани, часто (особенно у однодольных растений) мезофилл совершенно однороден (рис. 4.64 ).

Рис. 4.64.Поперечный срез листа хлорофитума.

В мезофилле листьев часто встречаются клетки с кристаллами оксалата кальция, форма кристаллов играет большую роль в диагностике лекарственного растительного сырья.

Покровной тканью листа всегда является эпидерма . Вариации в ее строении зависят от условий обитания и выражаются в толщине кутикулы и восковых образований, в наличии разных типов трихомов, в характере, числе и размещении устьиц. На листьях, ориентированных верхней стороной к свету, устьица чаще размещены в нижней эпидерме (гипостоматические листья) (рис. 4.58; 4.62 ). При равномерном освещении обеих сторон устьица обычно имеются на обеих сторонах (амфистоматические листья) (рис. 4.63 ). Устьица могут располагаться исключительно на верхней стороне, например у листьев, плавающих на поверхности воды (эпистоматические листья) (рис. 3.65).

Рис. 4.65. Поперечный срез листа кубышки: 1 – устьице.

Проводящие ткани в листьях объединены в закрытые коллатеральные пучки (рис. 4.58; 4.66 ). Ксилема повернута к верхней, а флоэма – к нижней стороне листа. При такой организации проводящие ткани стебля и листьев образуют единую непрерывную систему.

Проводящие пучки с окружающими их тканями называют жилками. Крупные жилки часто сильно выдаются над поверхностью листа, особенно с нижней стороны. Менее крупные пучки полностью погружены в мезофилл. Жилки обычно образуют сеть с замкнутыми ячейками, однако самые мелкие из них могут иметь в мезофилле слепые окончания.

Проводящие элементы пучков непосредственно не соприкасаются с клетками мезофилла и межклетниками. В более крупных пучках они окружены склеренхимой, а в мелких – плотно сомкнутыми обкладочными клетками (рис. 4.58; 4.66 ). Обкладочные клетки отличаются от соседних клеток мезофилла более крупными размерами, они часто лишены хлоропластов. Обкладочные клетки аналогично эндодерме осевых органов регулируют ближний транспорт веществ в листе.

Рис. 4.66.Поперечный срез листа кукурузы в области крупного проводящего пучка : 1 – кутикула; 2 – верхняя эпидерма; 3 – склеренхима; 4 – клетки мезофилла; 5 – хлоропласты; 6 – обкладочные клетки; 7 – ксилема; 8 – флоэма; 9 – нижняя эпидерма; 10 – воздушная полость.

Механические ткани листа играют роль арматуры и противостоят его разрыву и раздавливанию. Это склеренхимные волокна, отдельные склереиды и тяжи колленхимы. Сочетаясь с живыми упругими клетками мезофилла, механические элементы образуют нечто вроде железобетона. Надежно соединенные между собой, клетки эпидермы играют роль внешней обвязки, повышающей общую прочность листа.

Склеренхимные волокна чаще всего сопровождают крупные проводящие пучки. Они окружают проводящие ткани со всех сторон или только сверху и снизу (рис. 4.66 ). Колленхима чаще присутствует около крупных пучков или по краю листа, предохраняя его от разрыва (рис. 4.58 ). Склереиды различной формы встречаются в мезофилле некоторых видов растений, имеющих плотные кожистые листья (кубышка, камелия) (рис. 4.62).

Прочность листьев может быть очень высокой. У многих пальм листья достигают в длину нескольких метров, но, несмотря на ветер, ливневые дожди и пр., сохраняют форму и положение в пространстве.

Разнообразие листьев. Листья неодинаковы не только у разных растений, но и в пределах одного и того же растения. Первые листовые органы проростка – семядоли, как правило, и по форме, и по размерам отличаются от всех последующих листьев. Следующие за семядолями листья проростка и молодого растения образуют листовую серию , в которой иногда наблюдается лишь постепенное увеличение размеров листьев, а иногда – очень резкие изменения их формы в сторону усложнения.

В основании годичного побега нередко находятся чешуевидные пленчатые, бледно-зеленые, буроватые или с антоциановой окраской листья. Они не имеют листовых пластинок и представляют собой разросшиеся основания листа, выполняющие защитную функцию. Их называют листьями низовой формации . К этой категории листьев относятся почечные чешуи, семядоли, чешуи луковиц и др.

Зеленые ассимилирующие листья составляют срединную формацию . В области соцветия расположены мелкие, пленчатые, зеленые или окрашенные в другой цвет листья. Это листья верховой формации , они служат кроющими листьями отдельных цветков или веточек соцветия, защищая их в почке. Они мельче и проще по очертаниям, чем срединные. Иногда их редукция может доходить до формирования мелких незеленых пленчатых чешуек – специализированных прицветников .

Разнообразие форм листьев на одном и том же растении в пределах срединной формации носит название гетерофиллии (разнолистности). Подобные различия могут быть связаны не только с возрастными изменениями, но и с влиянием внешних условий. Это особенно хорошо выражено у водных растений, побеги которых имеют погруженные и надводные части, например стрелолист, поручейник, водяной лютик (рис. 4.67 ). Подводные листья этих растений, лентовидные или многократно нитевидно рассеченные, отличаются от надводных – цельных или лопастных.

Рис. 4.67. Гетерофиллия у водных растений : 1 – водяной лютик; 2 – стрелолист; Подв – подводные листья; Плав – плавающие листья; Возд – воздушные листья.

Анизофиллией называют различия в форме и размерах ассимилирующих листьев на одном и том же узле побега (при супротивном или мутовчатом листорасположении). Чаще всего анизофиллия наблюдается у плагиотропных побегов древесных и травянистых растений. Разница размеров обусловлена действием силы тяжести и различием в освещенности верхней и нижней стороны побега.

Длительность жизни листьев намного меньше, чем длительность жизни осевых органов. Это связано с особенностями их функционирования в качестве органов фотосинтеза. Чрезвычайно высокая метаболическая активность приводит к быстрому старению и отмиранию тканей листа.

У большинства растений продолжительность жизни листьев не превышает одного-полутора астрономических лет (чаще – 4-5 месяцев). От 2 до 5 лет живут листья у ряда субтропических растений, а также у растений тайги, тундры и высокогорий. Наибольшей продолжительностью жизни отличаются листья хвойных – до 15 лет и более.

Многолетние растения, которые круглый год несут зеленые листья, называют вечнозелеными , в отличие от листопадных , пребывающих хотя бы недолго в безлистном состоянии. Вечнозеленые деревья, кустарники и кустарнички характерны для влажных тропических и субтропических лесов, для хвойных лесов умеренной зоны и для различных типов тундровой растительности.

У листопадных деревьев и кустарников опадение листьев на зиму имеет важное приспособительное значение. Наибольшую опасность зимой представляет высыхание надземных органов растений, так как потеря влаги в это время года не может быть компенсирована. Сбрасывая листья, растения резко уменьшают испаряющую поверхность; остающиеся органы – ствол и ветви – надежно защищены вторичными покровными тканями. Опасность заключается и в возможности поломок облиственных ветвей от тяжести снега, тогда как на безлистных ветвях снег не накапливается. Для древесных растений, живущих в безморозном климате с резко выраженным засушливым периодом, листопад также представляет приспособление к перенесению засухи.

По мере старения листа постепенно снижается интенсивность фотосинтеза и дыхания, а также содержание белков и РНК. Видимый признак старения листа – его пожелтение или покраснение, связанное с деградацией хлоропластов, разрушением хлорофилла и накоплением каротиноидов и антоцианов. В тканях старых листьев откладываются в большом количестве кристаллы оксалата кальция. Из листьев оттекают пластические вещества; лист перед опадением «опустошается».

У двудольных древесных растений близ основания листа формируется отделительный слой , состоящий из легко расслаивающейся паренхимы. По этому слою лист отделяется от стебля, причем на поверхности будущего листового рубца заранее образуется защитный слой пробки. У однодольных и травянистых двудольных отделительного слоя не образуется, лист отмирает и разрушается постепенно, оставаясь на стебле.

У вечнозеленых растений массовый листопад чаще всего приурочен к началу роста новых побегов из почек. В частности, у хвойных растений и вечнозеленых трав массовое отмирание и опадение листьев наблюдается не осенью, а весной.

Стебель.

В типичных случаях это - осевой полисимметричный орган неограниченного роста, несущий листья и почки; увеличение в длину происходит путем верхушечного и вставочного роста, ветвление и из наружных тканей (экзогенно).

Стебель обеспечивает связь между листьями и корнями, обусловливает образование мощной ассимиляционной поверхности листьев и наилучшее размещение их по отношению к свету, служит вместилищем запасных продуктов. Стебли (как и корни) древесных растений могут достигать возраста 4 - 6 тыс. лет (мамонтово и драконово деревья). У некоторых трав возраст стебля ограничен всего 30 - 45 днями (растения-эфемеры).

Макроскопическое строение.

Форма поперечного сечения стебля чаще всего бывает цилиндрической, но у травянистых растений встречаются стебли трехгранные (осоки), четырехгранные (яснотковые), крылатые (чина лесная), плоские (рдест).

Длина стеблей колеблется в больших пределах: от 280 - 300 м (лазящие стебли ротанговых пальм) до 1,5 мм (водное растение вольфия).

Микроскопическое строение.

Наземные условия обитания, более разнообразные и контрастные, чем почвенные, обусловили более сложное и многообразное строение стебля по сравнению с корнем.

Первичное строение . На верхушке стебля расположена первичная меристема (конус нарастания). На уровне зачаточных листьев закладывается прокамбий, формирующий первичную флоэму и ксилему. Наружу от прокамбия обособляется первичная кора, внутрь - сердцевина. Поверхностный слой клеток конуса нарастания дифференцируется в эпидерму. Так возникает первичное строение. При первичном строении ткани стебля, как и корня, делят на два комплекса: первичную кору, покрытую эпидермой, и центральный цилиндр.

Первичную кору составляют следующие ткани: механическая, расположенная под эпидермой; паренхима, значительная часть клеток которой содержит хлоропласта; эндодерма - внутренний слой первичной коры, клетки которого часто содержат крахмальные зерна, и тогда его называют крах мало поеным влагалищем.

Наружный слой центрального цилиндра называют перициклом. Он состоит из одного или нескольких рядов паренхимных клеток, из которых могут возникать вторичные меристемы - камбий и феллоген, придаточные корни и почки. Иногда перицикл наряду с паренхимой содержит и склеренхиму (перициклические волокна). Внутрь от перицикла располагаются проводящие ткани, возникающие из прокамбия. В центре расположена сердцевина, состоящая из крупноклеточной тонкостенной паренхимы, где могут откладываться запасные продукты.

У голосеменных и двудольных покрытосеменных прокамбий закладывается отдельными тяжами, расположенными по окружности. Следовательно, проводящие ткани при первичном строении также располагаются отдельными пучками по окружности и разделены участками паренхимы, образующими первичные сердцевинные лучи. У однодольных тяжи прокамбия, а также дифференцирующиеся из него сосудисто-волокнистые пучки располагаются произвольно по всей толще центрального цилиндра, включая сердцевину.

Вторичное строение . Как и у корня, оно связано с возникновением вторичной меристемы - камбия, поэтому бывает только у голосеменных и двудольных покрытосеменных. Камбий закладывается в центральном цилиндре между первичной флоэмой и первичной ксилемой. Он образуется из прокамбия и паренхимы первичных сердцевинных лучей. В центробежном направлении камбий дифференцируется во вторичную кору, состоящую из вторичной флоэмы (вторичного луба) с типичными для нее элементами: ситовидными трубками, сопровождающими клетками, лубяными волокнами, лубяной паренхимой, а также из паренхимы сердцевинных лучей. В центростремительном направлении камбий откладывает вторичную древесину, состоящую из сосудов, трахеид, древесинных волокон, древесинной паренхимы, а также паренхимы сердцевинных лучей. Элементов вторичной древесины обычно откладывается намного больше, чем элементов вторичной коры. В результате деятельности камбия стебель разрастается в толщину. При переходе во вторичное строение первичная кора стебля продолжает функционировать и отмирает не сразу, как у корня. Таким образом, при вторичном строении стебель состоит из эпидермы, или пробки, первичной и вторичной коры, камбия, вторичной и первичной древесины, сердцевины.

Структурное разнообразие вторичного строения стеблей обусловлено разнообразием первичной структуры, а также особенностями деятельности камбия. Наиболее широко распространены следующие типы вторичного строения стебля: непучковое, переходное, пучковое.

При непучковом строении прокамбий закладывается цилиндром и вскоре преобразуется в камбий. Следовательно, и при первичном, и при вторичном строении элементы флоэмы и ксилемы располагаются также сплошным цилиндром. Этот тип строения свойствен древесным растениям (хвойным и лиственным), а также некоторым травянистым (подмаренник, ипомея, лен и др.).

У сосны в центре стебля находится небольшой участок тонкостенных паренхимных клеток - сердцевина. К периферии от нее располагается древесина (ксилема), занимающая большую часть стебля. Она состоит из трахеид, образующих концентрические, слои — годичные кольца. Годичное кольцо возникает из-за периодичности функционирования камбия, который весной дифференцируется в тонкостенные трахеиды с большой полостью, выполняющие проводящую функцию, а летом и осенью - в толстостенные трахеиды с малой полостью, выполняющие в основном механическую функцию. В древесине повсюду, но преимущественно в осенних участках годичных колец, расположены смоляные ходы. Массив трахеид пересекают по радиусу сердцевинные лучи, состоящие из одного ряда живых паренхимных клеток. По ним осуществляется передвижение веществ в горизонтальном направлении.

Таким образом, древесина сосны, как и других хвойных, имеет достаточно однородную и поэтому примитивную организацию: ни сосудов, ни древесинных волокон нет, а древесинная паренхима представлена только клетками сердцевинных лучей и эпителиальными клетками смоляных ходов.

Между древесиной и вторичной корой расположен камбий. Вторичная кора состоит из вторичной и первичной флоэмы и перициклической зоны. Между ситовидными клетками находятся более крупные округлые клетки лубяной паренхимы. Сердцевинные лучи и во флоэме состоят из одного ряда клеток, однако более крупных, чем в ксилеме. Снаружи от вторичной коры располагаются крупные клетки паренхимы первичной коры, среди которых заметны большие смоляные ходы.

Пробку составляют слои клеток с тонкими опробковевающими стенками, чередующиеся со слоями клеток с толстыми одревесневающими стенками.

Стебель липы имеет типичное для древесных двудольных растений строение. В центре расположен небольшой участок сердцевины, состоящий из тонкостенной паренхимы. Сердцевина окружена толстым слоем древесины. На границе с сердцевиной древесина образует небольшие выступы. Это участки первичной древесины, состоящие в основном из кольчатых и спиральных сосудов. Вторичная древесина, как и у сосны, имеет годичные кольца, весенние участки которых состоят из сосудов преимущественно с большим диаметром, летне-осенниеиз сосудов малого диаметра с преобладанием трахеид и древесинных волокон.

Вокруг древесины находится камбий, за которым располагаются участки флоэмы в виде трапеций, состоящие из слоев ситовидных трубок с сопровождающими клетками и лубяной паренхимы, чередующихся со слоями лубяных волокон. Между участками флоэмы находятся широкие сердцевинные лучи, сужающиеся в древесине до одного ряда клеток. За флоэмой и сердцевинными лучами - перициклическая зона из чередующихся по кругу групп лубяных волокон (против участков флоэмы) и паренхимы (против сердцевинных лучей). Участки флоэмы, паренхима сердцевинных лучей и перициклическая зона составляют вместе вторичную кору.

Снаружи от вторичной коры начинается первичная кора. К перициклической зоне примыкает эндодерма, которая у древесных растений выражена слабо и почти не отличается от следующей за ней паренхимы, состоящей из крупных клеток, в которых нередко имеются друзы оксалата кальция. Снаружи от паренхимы расположены пластинчатая колленхима и перидерма.

У некоторых растений (дуб, тис и др.) с возрастом в более старой части древесины накапливаются продукты обмена веществ - дубильные соединения, смолы, камеди, соли, в связи с чем она приобретает темный цвет. Это так называемая ядровая древесина. Светлый же слой древесины, расположенный ближе к коре, называют заболонью.

У стебля льна на поверхности расположены крупные клетки эпидермы, покрытые кутикулой. За эпидермой лежит небольшой слой мелких клеток хлорофиллоносной паренхимы коры. Первичная кора заканчивается волнистым рядом более крупных клеток эндодермы. Внутрь от эндодермы находятся плотные группы толстостенных крупных клеток, округлых или многогранных. Это лубяные волокна перициклического происхождения, ради которых и возделывают лен. Далее к центру расположен тонкий слой флоэмы, а за ней - камбий. Вторичная ксилема состоит из крупных пористых сосудов, трахеид и древесинных волокон. На границе с сердцевиной расположены мелкие кольчатые и спиральные сосуды первичной ксилемы. Ксилему пересекают сердцевинные лучи из паренхимных клеток с одревесневающими стенками. Сердцевина состоит из крупноклеточной паренхимы, которая в центре разрушается, образуя полость.

При переходном строении прокамбий закладывается отдельными тяжами, первичное строение пучковое. Камбий образуется из прокамбия и паренхимы первичных сердцевинных лучей. Пучковый камбий дифференцируется в элементы вторичной флоэмы и ксилемы. Межпучковый камбий дифференцируется, так же как и пучковый, в элементы флоэмы и ксилемы и образует новые пучки, расположенные между прежними. Постепенно те и другие разрастаются и могут сливаться. В результате деятельности межпучкового камбия в более старой части стебля появляется сплошной слой древесины и луба. Такое строение имеют травянистые растения (подсолнечник, топинамбур, бодяк и др.).

У стебля подсолнечника снаружи расположена эпидерма с крупными многоклеточными волосками, под ней находится механическая ткань - колленхима, а под колленхимой - небольшой слой паренхимы первичной коры, заканчивающийся извилистым слоем эндодермы. В паренхиме имеются схизогенные смоляные ходы. Таким образом, первичная кора состоит из колленхимы, основной паренхимы, эндодермы.

Внутрь от первичной коры расположен центральный цилиндр. Он начинается перициклической зоной, состоящей из участков склеренхимы, чередующихся по кругу с тонкостенной паренхимой. Тяжи склеренхимы расположены не произвольно, а в комплексе с коллатеральными проводящими пучками, они прилегают к флоэмной части пучка. Пучки открытые, расположены равномерно по окружности стебля. Несколько вогнутая зона пучкового камбия, выходя за пределы пучка, формирует выпуклую дугу межпучкового камбия. Широкая зона камбия - свидетельство активной его деятельности. Действительно, за два месяца стебель подсолнечника утолщается в 8 - 10 раз. Межпучковый камбий возникает из паренхимы сердцевинных лучей после того, как из прокамбия сформируются проводящие пучки и начинается деятельность пучкового камбия. Межпучковый камбий образует элементы нового проводящего пучка: ксилему к центру стебля и флоэму к его периферии. Постепенно новые и старые пучки разрастаются и сливаются. В результате деятельности межпучкового камбия образуются сплошной слой ксилемы с острыми выступами, вдающимися в сердцевину, и сплошной слой флоэмы. Крупноклеточная паренхима сердцевины составляет основную массу стебля.

При пучковом строении различие заключается в деятельности камбия. Пучковый камбий преобразуется в элементы вторичных флоэмы и ксилемы, межпучковый - только в паренхиму, образующую сердцевинные лучи. Таким образом, и при вторичном строении сохраняется пучковое расположение проводящих тканей. Такое строение можно наблюдать у ряда травянистых растений (кирказон, тыква, чистотел и др.).

У стебля кирказона эпидерма покрыта слоем кутикулы. Под ней расположена колленхима, чаще пластинчатая, иногда уголковая. Паренхима состоит из крупных тонкостенных клеток. В некоторых из них имеются кристаллы оксалата кальция в виде друз. Заканчивается первичная кора эндодермой.

Клетки наружного слоя центрального цилиндра - склеренхимы перициклического происхождения - на поперечном разрезе многоугольные, плотно прилегают друг к другу, стенки их толстые, пронизаны простыми порами. Внутренняя граница кольца склеренхимы волнистая, над пучками она приподнимается, между пучками опускается.

Коллатеральные проводящие пучки расположены в один ряд по кругу. Флоэма отличается от окружающей ее паренхимы более мелкими клетками. Она состоит из ситовидных трубок, сопровождающих клеток и тонкостенной лубяной паренхимы. Первичная флоэма, расположенная в наружной части пучка, деформирована. Вторичная ксилема, образованная камбием, включает сосуды большого диаметра (сетчато-пористые), древесинные волокна и древесинную паренхиму. Первичная ксилема, расположенная на границе с сердцевиной, состоит из небольшого числа кольчатых и спиральных сосудов малого диаметра и трахеид.

В пучке между ксилемой и флоэмой лежит камбиальная зона. Пучки разделены первичными сердцевинными лучами. На более поздних фазах роста в паренхиме сердцевинных лучей также образуется камбий. Тяжи межпучкового камбия примыкают к пучковому камбию, образуя сплошной камбиальный цилиндр. Межпучковый камбий дифференцируется только в паренхиму сердцевинных лучей.

Сердцевина состоит из рыхло расположенных паренхимных клеток. В некоторых из них также есть друзы.

Структура стеблей у травянистых двудольных растений более разнообразная, чем у деревьев и кустарников, что служит показателем их высокой специализации. К особенностям строения стеблей травянистых растений в отличие от древесных надо отнести: отсутствие или слабое развитие феллогена, значительную паренхиматизацию, ослабление деятельности камбия, редукцию механических и отчасти проводящих тканей.

Особенности строения стебля однодольных покрытосеменных . Как и корень, стебель имеет лишь первичное строение. Тип строения пучковый. Сосудисто-волокнистые пучки закрытые. На поперечных срезах они как бы беспорядочно рассеяны по всей основной паренхиме. Отчетливая граница между первичной корой и центральным цилиндром часто отсутствует. Для обеспечения механической прочности стебля наряду со склеренхимой пучков служат утолщенные и одревесневающие стенки клеток эпидермы и паренхимы. Хотя у однодольных камбий не образуется, некоторые из них (в основном древесные лилейноцветные) имеют вторичное утолщение за счет возникшего из перицикла кольца утолщения.

У стебля ржи под эпидермой расположен слой механической ткани, прерываемый участками хлорофиллоносной паренхимы. Над ней в эпидерме можно заметить устьичные аппараты. В более старых участках стебля стенки клеток хлорофиллоносной паренхимы одревесневают, как и стенки клеток эпидермы. В механической ткани, ближе к границе с основной паренхимой, находятся небольшие проводящие пучки. В основной паренхиме более крупные закрытые коллатеральные проводящие пучки располагаются в шахматном порядке в два, реже в три ряда. Первичная кора не выражена. В центре стебля сердцевина не сохраняется. При увеличении толщины стебля за счет роста клеток она разрывается и образуется полость, свойственная стеблям большинства злаков. Такой стебель называют соломиной.

Стебель кукурузы не имеет полости. Он заполнен основной паренхимой, по всей толщине пронизанной проводящими пучками. Под эпидермой расположен тонкий слой механической ткани. Первичная кора, как и у ржи, не выражена. Проводящие пучки закрытые коллатеральные. Во флоэме нет лубяной паренхимы, ситовидные трубки и сопровождающие клетки на поперечном срезе имеют вид сеточки. Ксилема содержит 3 - 5 сосудов, из них два крупных. Под сосудами имеется полость. Ксилема полуобъемлет флоэму. Пучок окружен слоем склеренхимы.

Библиография:

Конспект лекций кандидата биологических наук Суркова Виктора Александровича.

Стебель — осевой орган растения, соединяю-щий все органы воедино.

Стебель выполняет функции опоры, передвижения и запасания веществ. Стебель состоит из коры, древесины и сердцевины. Стебли способны расти в толщину благодаря делению клеток камбия. Стебли могут ветвиться, формируя определенной формы крону и увеличивая листовую поверхность растения.

Опорная функция

Ствол дерева являет-ся его стеблем. Стебель — это осевая часть побега растения , состоящая из узлов и междоузлий. На нем развиваются ли-стья, почки , цветки и плоды . Таким образом, стебель выпол-няет опорную функцию.

Проводящая функция

Стебель выполняет и проводящую функцию. По стеблю из листьев передвигаются к корням органические вещества, а из корней в листья — вода с растворенными в ней мине-ральными веществами.

Запасающая функция

У деревьев главный стебель (ствол) ветвится на некото-рой высоте, образуя крону. Боковые ветви имеют различное направление и интенсивность роста. От их расположения на стволе и в пространстве зависит внешний вид кроны. Обра-зование боковых ветвей можно ускорить, если обрезать вер-хушку главного побега. На этой способности стебля основы-ваются приемы прищипки и обрезки растений. Прищипку проводят у некоторых культурных растений (огурец, тыква). При этом главный стебель, например, огурцов удаляют над третьим листом . Главный стебель перестает расти, но об-разуются многочисленные боковые побеги. Питательные ве-щества, которые направлялись к клеткам конуса нарастания главного побега, теперь поступают в боковые побеги и расхо-дуются на образование и рост цветков и плодов. Пасынкова-ние томатов (удаление боковых побегов), наоборот, направле-но на развитие сильного главного побега.

Обрезая деревья в парках, скверах, садах, им придают различную форму. Ветви в зеленой изгороди подрезают на одном уровне, чтобы вызвать усиленное ветвление. Много-кратная обрезка способствует образованию большого числа боковых побегов и, как следствие, формированию плотных кустов определенной формы или забавных фигур (рис. 122).